Düsseldorf

Bonner Str. 367-371

40589 Düsseldorf

Telefone:+49 211 515 81 70

Fax:+49 211 515 81 728

E-mail: info@trade-world-one.de

Viena

Rathausstraße 21/12

1010 Viena

Telefone: +43 664 171 89 69

E-mail: kontakt@trade-world-one.at

Von der Notlösung zur strategischen Kompetenz: Wie Reverse Engineering die Verkehrs- und Umwelttechnik revolutioniert

Reverse Engineering. Stellen Sie sich ein kritisches Szenario vor: Ein zentrales Bauteil in der Steuerung eines Wasserwerks fällt aus. Das Werk versorgt eine ganze Stadt. Der Originalhersteller existiert nicht mehr, technische Zeichnungen sind unauffindbar und die gesamte Anlage droht stillzustehen. Oder denken Sie an einen Schienenfahrzeugbetreiber, dessen Flotte aufgrund eines verschlissenen, nicht mehr lieferbaren Lagerbauteils stillgelegt werden muss. Diese Situationen sind keine Fiktion, sondern bittere Realität in der Verkehrs- und Umwelttechnik. In diesen Sektoren, die auf langlebige und hochverfügbare Infrastruktur angewiesen sind, werden Obsoleszenz, Lieferengpässe und brüchige Lieferketten zu existenziellen Risiken, wenn Ersatzteile nicht verfügbar sind.

Hier tritt Reverse Engineering (RE), oft auch als technische Nachkonstruktion bezeichnet, auf den Plan – als strategische Schlüsselkompetenz für die Ersatzteilbeschaffung und ein zukunftssicheres Obsoleszenzmanagement. Es ist die Kunst und Wissenschaft, ein physisches Bauteil ohne Originaldokumentation systematisch zu analysieren, zu verstehen und digital zu rekonstruieren. Für spezialisierte Unternehmen wird diese Fähigkeit zum entscheidenden Werkzeug, um die Betriebsbereitschaft kritischer Infrastrukturen dauerhaft zu sichern, Kosten zu senken und sogar die Nachhaltigkeit zu steigern.

Tem alguma pergunta? Não hesite em nos contatar a qualquer momento.

» Para a página de contatoDie wissenschaftliche DNA des Reverse Engineering: Mehr als nur Kopieren

Im Kern beschreibt Reverse Engineering einen deduktiven Prozess, der einem technologischen Detektivspiel gleicht. Ziel ist es, aus einem fertigen Produkt dessen Entstehungsgeschichte – die Konstruktionsdaten, Materialeigenschaften und Funktionsprinzipien – lückenlos abzuleiten. Dieser Prozess lässt sich in drei wissenschaftlich fundierte Kernphasen unterteilen, die das Fundament für jedes erfolgreiche Reverse-Engineering-Projekt bilden:

- Präzise Informationsgewinnung: Diese Phase ist das Fundament. Mittels modernster Messtechnik wird das physische Objekt erfasst. In der Verkehrs- und Umwelttechnik, wo Bauteile extremen dynamischen Belastungen, Korrosion oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist höchste Präzision unerlässlich. Technologien wie das berührungslose 3D-Scanning (mittels Laser oder Streifenlicht) erfassen die Außengeometrie mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich. Für den Blick ins Innere kommen nicht-destruktive Prüfverfahren (NDT) wie die industrielle Computertomographie (CT) zum Einsatz, die verborgene Strukturen, Lufteinschlüsse oder Materialfehler sichtbar machen.

- Digitale Modellierung und Simulation: Die gewonnenen Scandaten, oft als Punktewolke oder Polygonnetz (STL-Datei) vorliegend, sind zunächst nur eine „dumme“ Hülle. Die wahre Magie des Reverse Engineering geschieht bei der Flächenrückführung (Surface Reconstruction) in ein intelligentes, parametrisches CAD-Modell. Hier werden Regelgeometrien (Zylinder, Ebenen) erkannt und Freiformflächen präzise nachgebildet. Dieses CAD-Modell wird zum digitalen Zwilling des Bauteils – die perfekte Basis für Simulationen wie die Finite-Elemente-Analyse (FEM), die Belastungen virtuell testet. Sie decken Spannungskonzentrationen auf und prüfen die Belastbarkeit unter realen Betriebsbedingungen, noch bevor ein einziges Gramm Metall verarbeitet wird.

- Validierung und Fertigungsfreigabe: In der letzten Phase wird die Theorie in die Praxis überführt. Basierend auf dem validierten CAD-Modell wird ein Prototyp gefertigt und rigorosen Tests unterzogen. Erst wenn dieser Prototyp alle funktionalen, qualitativen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, wird die Serienfertigung freigegeben.

Der Reverse Engineering Prozess in 5 Stufen: Von der Analyse zum Ersatzteil

Ein erfolgreiches Reverse-Engineering-Projekt folgt einer klaren, strukturierten Methodik, die sich in fünf Stufen gliedert und sicherstellt, dass kein Detail übersehen wird:

- Stufe 1: Analyse und Dokumentation des Ausgangszustands

Der Prozess beginnt nicht am Scanner, sondern mit einer umfassenden Recherche. Alle verfügbaren Informationen werden gesammelt: Wo war das Bauteil im Einsatz? Welchen Belastungen war es ausgesetzt? Gibt es Schadensbilder wie Risse oder Korrosion, die auf konstruktive Schwächen hindeuten? Materialanalysen (z. B. mittels Spektrometrie) entschlüsseln die genaue Legierung. Diese Phase ist entscheidend, um nicht nur das Bauteil zu kopieren, sondern seine Funktion und mögliche Schwachstellen zu verstehen. - Stufe 2: Digitale Erfassung und Modellbildung

Hier kommt die Messtechnik ins Spiel. Das Bauteil wird gescannt, und die Rohdaten werden in ein bearbeitbares CAD-Modell überführt („Remodeling“). Die Herausforderung beim Reverse Engineering liegt hier darin, Fertigungstoleranzen und Verschleiß vom ursprünglichen Design zu unterscheiden. Ein erfahrener Ingenieur erkennt, welche Maße funktionskritisch sind und welche aus dem Fertigungsprozess resultieren. Das Ergebnis ist ein sauberer, idealisierter Datensatz, der die ursprüngliche Design-Intention widerspiegelt und die Basis für eine neue technische Zeichnung und vollständige Fertigungsunterlagen bildet. - Stufe 3: Demontage und Analyse von Baugruppen

Handelt es sich um eine komplexe Baugruppe oder ein elektronisches Gerät, folgt die schichtweise Demontage. Jeder Schritt wird fotografisch und textlich dokumentiert. Bei Elektronikbauteilen werden Leiterplatten (PCBs) analysiert, Schaltpläne rekonstruiert und sogar Firmware ausgelesen und dekompiliert. Ziel ist es, das Zusammenspiel aller Komponenten zu verstehen – eine entscheidende Voraussetzung für die funktionale Rekonstruktion. - Stufe 4: Optimierung und Re-Engineering

Dies ist der Punkt, an dem Reverse Engineering seinen größten Mehrwert entfaltet. Anstatt das Bauteil 1:1 nachzubauen, werden gezielte Verbesserungen vorgenommen. Man spricht hier auch vom Re-Engineering. Dies kann die Substitution von Materialien (z. B. ein moderner, korrosionsbeständiger Stahl), die geometrische Optimierung zur Reduzierung von Spannungsspitzen oder die Modernisierung von Elektronik durch den Einsatz energieeffizienterer und verfügbarer Halbleiter sein. Simulationen bestätigen die Wirksamkeit dieser Optimierungen digital, bevor teure Prototypen gefertigt werden. - Stufe 5: Prototypenbau, Test und Serienfertigung

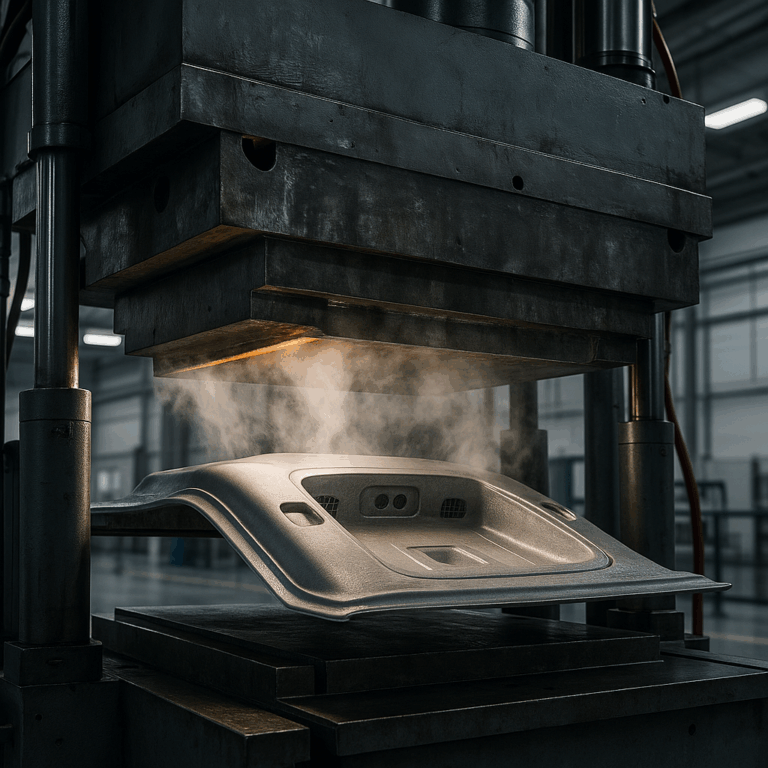

Abschließend wird der optimierte digitale Zwilling in die Realität überführt. Prototypen, oft mittels additiver Fertigung (3D-Druck) schnell und kostengünstig erstellt, durchlaufen intensive Tests auf Prüfständen oder direkt in der Anlage. Nach erfolgreicher Validierung werden die finalen Fertigungsunterlagen erstellt. Die lückenlose Dokumentation des gesamten Reverse-Engineering-Prozesses stellt sicher, dass das Bauteil jederzeit reproduzierbar ist – die Grundlage für eine zuverlässige Serienproduktion.

Rechtliche Leitplanken: Sicher navigieren

Die Frage der Legalität ist beim Reverse Engineering zentral. Die gute Nachricht: Reverse Engineering bewegt sich in einem klar definierten rechtlichen Rahmen, der international variiert.

- US-Recht: Hier gilt RE grundsätzlich als legitimes Verfahren zur Analyse eines Produkts, solange keine Patente, Geschäftsgeheimnisse oder vertragliche Vereinbarungen (z. B. Lizenzbedingungen in Software) verletzt werden.

- EU-Recht: Die EU-Richtlinie 2009/24/EG erlaubt explizit die Dekompilierung von Software, wenn dies zur Herstellung der Interoperabilität mit anderen Programmen unerlässlich ist. Bei physischen Produkten ist die Situation komplexer. Grundsätzlich ist der Nachbau von Teilen erlaubt, solange keine Schutzrechte wie das Patentrecht oder das Direitos de autor verletzt werden.

Praktische Leitlinien für Beschaffer

- Verträge prüfen: Vor Projektbeginn müssen alle bestehenden Lizenz- und Kaufverträge geprüft werden. Gibt es Klauseln, die Reverse Engineering explizit verbieten?

- Ausnahmetatbestände nutzen: Bei Insolvenz des Herstellers, nachweislicher Lieferunfähigkeit oder wenn der Hersteller die Wartung verweigert, besteht oft eine rechtliche und wirtschaftliche Notwendigkeit, die eine Eigenentwicklung rechtfertigt.

- Lückenlose Dokumentation: Eine saubere Nachweiskette des gesamten RE-Prozesses ist der beste Schutz vor dem Vorwurf der Urheberrechts- oder Patentverletzung. Sie belegt die eigenständige Ingenieurleistung.

Vorteile & Business Case: Warum sich Reverse Engineering lohnt

- Drastische Kostenreduktion: Originalersatzteile für Altanlagen sind oft unerschwinglich teuer, falls überhaupt verfügbar. Durch Reverse Engineering und den Einsatz moderner Fertigungstechnologien können die Kosten für ein Ersatzteil um bis zu 90 % gesenkt werden.

- Qualitätssteigerung und Lebensdauerverlängerung: Die Optimierung von Design und Material (Stufe 4 des Prozesses) führt oft zu Bauteilen, die dem Original qualitativ überlegen sind und eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen.

- Resiliente und verkürzte Lieferketten: Die Fähigkeit, Teile lokal oder regional nachzubauen, reduziert die Abhängigkeit von globalen, fragilen Lieferketten und unzuverlässigen Lieferanten. Dies senkt Lagerkosten, erhöht die Anlagenverfügbarkeit dramatisch und schafft echte Lieferkettensicherheit.

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Reverse Engineering ist ein Paradebeispiel für die Kreislaufwirtschaft. Anstatt ganze Anlagen wegen fehlender Ersatzteile stillzulegen und zu verschrotten, wird ihre Nutzungsdauer verlängert. Dies spart enorme Mengen an Ressourcen, Energie und CO₂-Emissionen.

Fallstudien aus der Praxis: Verkehrstechnik & Umwelttechnik

Fallstudie 1: Reverse Engineering in der Verkehrstechnik (Wälzlager für Straßenbahnen)

- Problem: Ein Betreiber von Straßenbahnen stand vor dem Ausfall seiner Flotte, da die speziellen Wälzlager der Achsen verschlissen waren. Der Originalhersteller war insolvent.

- Lösung: Ein Dienstleister führte ein komplettes Reverse Engineering durch. Mittels 3D-Laserscanning wurde die Geometrie erfasst. Eine Materialanalyse bestimmte die Stahllegierung. Eine FEM-Simulation am digitalen Zwilling zeigte, dass das Originaldesign eine Schwachstelle am Lagerkäfig aufwies.

- Ergebnis: Durch eine leichte geometrische Optimierung und den Einsatz eines höherwertigen Wälzlagerstahls konnte ein neues Lager konstruiert und gefertigt werden. Die Kostenersparnis gegenüber dem letzten bekannten Originalpreis betrug 92 %. Tests auf einem Prüfstand prognostizierten eine um 40 % verlängerte Lebensdauer. Der Betrieb der Flotte war gesichert.

Fallstudie 2: Reverse Engineering in der Umwelttechnik (Steuerungselektronik für Abwasserpumpen)

- Problem: Die Steuerungselektronik mehrerer großer Abwasserpumpen aus den 1990er Jahren war veraltet und störanfällig. Ersatzteile gab es nicht mehr, und die Steuerung arbeitete energetisch ineffizient.

- Lösung: Durch Reverse Engineering der Leiterplatten und Analyse der Steuerungslogik wurde die Funktionsweise entschlüsselt. Anstatt die veralteten Bauteile zu klonen, wurde eine komplett neue Steuerung auf Basis eines modernen Mikrocontrollers entwickelt.

- Ergebnis: Die neue Steuerung war nicht nur zuverlässig und aus modernen, verfügbaren Komponenten aufgebaut, sondern ermöglichte auch eine intelligente, bedarfsgerechte Pumpenregelung. Der Stromverbrauch der Pumpenanlage konnte um 31 % gesenkt werden – ein enormer wirtschaftlicher und ökologischer Gewinn.

Strategische Integration: Von der Reaktion zur Vorsorge

- Proaktives Obsoleszenzmanagement: Schon bei der Beschaffung neuer, kritischer Anlagen oder bei großen Revisionen werden mittels Reverse Engineering digitale Zwillinge von Schlüsselkomponenten erstellt. Diese Datenpakete werden archiviert, um im Bedarfsfall eine sofortige Rekonstruktion zu ermöglichen.

- Digitale Lagerkonzepte: Physische Ersatzteillager werden durch digitale Lager ersetzt. Statt teurer, platzraubender Bauteile werden CAD-Modelle, Materialspezifikationen und Fertigungsdaten gespeichert. Bei Bedarf wird das Teil „just-in-time“ bei einem qualifizierten Fertigungspartner produziert.

- Aufbau qualifizierter Lieferantennetzwerke: Erfolgreiches Reverse Engineering erfordert ein Netzwerk aus Spezialisten für Messtechnik, Materialanalyse, Simulation und moderne Fertigungsverfahren wie die additive Fertigung (3D-Druck). Der Aufbau und die Pflege zertifizierter Partner sichern die Qualität und Reaktionsgeschwindigkeit.

Zukunft & Ausblick: KI, 3D-Druck und Blockchain im Reverse Engineering

- Künstliche Intelligenz (KI): Deep-Learning-Algorithmen werden in der Lage sein, Scandaten automatisch zu analysieren, Verschleißmuster zu erkennen und selbstständig Optimierungsvorschläge für Geometrie und Material zu generieren.

- Additive Fertigung (3D-Druck): Der metallische 3D-Druck erlaubt die werkzeuglose Fertigung hochkomplexer Bauteile, die nach den Prinzipien des Design for Additive Manufacturing (DFAM) bionisch optimiert wurden, die mit traditionellen Methoden nicht herstellbar wären. Dies ermöglicht maximale Performance bei minimalem Materialeinsatz.

- Blockchain-Technologie: Die gesamte Prozessdokumentation des Reverse Engineering kann in einer fälschungssicheren Blockchain gespeichert werden. Dies schafft eine unangreifbare Nachweiskette, die für regulatorische Anforderungen in kritischen Infrastrukturen von unschätzbarem Wert ist.

Fazit: Reverse Engineering als strategische Schlüsselkompetenz

Reverse Engineering hat sich von einem reaktiven Werkzeug zur Behebung von Engpässen zu einer proaktiven, strategischen Säule für das Management technischer Anlagen entwickelt. In der Verkehrs- und Umwelttechnik sichert es nicht nur die Betriebsbereitschaft und verlängert die Lebensdauer wertvoller Infrastruktur, sondern treibt auch Innovation, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit voran.

Unternehmen, die dieses tiefgreifende technologische Know-how mit globaler Beschaffungsexpertise und einem Verständnis für rechtliche Rahmenbedingungen verbinden, schaffen resiliente, zukunftssichere Wertschöpfungsketten. Sie machen sich unabhängig von Lieferengpässen, Herstellerinsolvenzen und technologischen Umbrüchen. Damit ist Reverse Engineering weit mehr als eine Lösung für Ersatzteilprobleme – es ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner technischer Beschaffung und intelligenter Zukunftsvorsorge.

Fontes

- Wikipedia: Reverse Engineering – Übersicht und Grundlagen

- Grafiati: Wissenschaftliche Literatur zum Thema Reverse Engineering

- TechTarget: Definition und Funktionsweise von Reverse Engineering

- Interaction Design Foundation: Konzeptionelle Definition und rechtliche Aspekte

- Defense Logistics Agency: Reverse Engineering im militärischen Kontext

- Buch: Reverse Engineering – Technology of Reinvention (CRC Press)

- Freie Universität Berlin: Reverse Engineering in biologischen Netzwerken (IMPRS-BAC Nanocourse)

- Grafiati: APA, MLA, Chicago und weitere Zitierweisen für Reverse Engineering Quellen

- GoTriple: Zugang zu frei verfügbaren wissenschaftlichen Quellen im Bereich Reverse Engineering

- Wikipedia: Traditionelle und historische Beispiele für Reverse Engineering

Tem alguma pergunta? Não hesite em nos contatar a qualquer momento.

» Para a página de contato